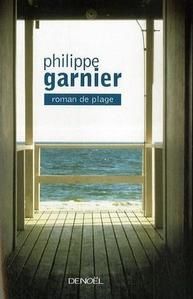

Sous les rochers, la plage ?

De

loin, le décor est celui de ces « vacances de rêve » des cartes

postales à ciel turquoise : un club en bord de

mer sur une plage vénézuélienne. Pourtant les vacances qu’y passe

Stéphane, un français divorcé d’une femme du pays, sorte de looser-né

plutôt attendrissant, en compagnie de son fils Pablo qu’il

ne voit que quelques semaines par an, tiennent plutôt du cauchemar ;

et ce Roman de plage de Philippe Garnier n’a de « roman de plage » que le titre.

A

l’image de ce titre volontairement trompeur et en même temps

objectivement indiscutable, l’ambiance au club ne ressemble pas à

ce à quoi on s’attendrait : la vie des vacanciers y a clairement

quelque chose de carcéral, et ce avant même que l’intrigue se noue. S’y

retrouve un monde clos, replié sur lui-même,

pathologiquement attaché à ses souvenirs et à ses privilèges

menacés, en proie à une peur paranoïaque de l’extérieur – c’est-à-dire

surtout des dérives du nouveau régime, celui de Chávez,

présenté sous ses aspects les plus noirs. A cela s’ajoutent le

traumatisant souvenir d’enfants disparus, la menace récurrente de

glissements de terrain et d’éboulements de rochers

destructeurs.

Dans

le désir inconscient d’échapper à la névrose de leurs parents, les

enfants forment au sein du club une sorte de

microsociété à eux, opaque, dont sont exclus les adultes, et dans

laquelle Stéphane observe avec envie son fils se fondre sans peine – un

fils avec lequel la conversation se limite à quelques

mots, et qu’il n’est même plus certain de reconnaître dès lors que

celui-ci est en maillot de bain et porte ses lunettes de piscine.

En

fait, ce qui est troublant, à la lecture de ce livre, c’est que les

choses ne semblent pas être ce qu’elles devraient être.

On vit dans une atmosphère de cauchemar, d’incompréhension parfois

comique – on pense parfois à Kafka, et on se souvient alors que Philippe

Garnier était déjà l’auteur d’un petit livre étrange et

fort, Mon père s’est perdu au fond du couloir,

paru chez Melville en 2005 – et en même temps tout cela s’inscrit dans

un

cadre historique et géographique clairement défini, et l’on est bien

obligé de reconnaître que les événements racontés sont

« objectivement » tout à fait plausibles. De l’art discret de

transformer un roman réaliste, à la narration classique, en tout

autre chose.

Mars 2008.

Roman de plage est paru en 2007 aux éditions Denoël. Philippe Garnier est aussi l’auteur du tout récent

Babel nuit, qui vient de paraître chez Verticales.

Et maintenant il s'est concentré dans la pure littérature comme il y a du whisky pur malt, à cacher dans un sac en papier (la bouteille ou les pages), genre kraft ou plus simplement tout blanc.